编者按:随着北斗三代卫星导航系统的逐步完善,我国卫星应用行业快速发展。国家相关部门纷纷出台政策支持卫星应用行业的发展,中国卫星应用产业迎来了加速发展和布局调整的重要机遇,北斗卫星导航定位在应用方面更是遍地开花。本期主要介绍北斗产业相关发展情况。

本期要目

北斗三号全球卫星导航系统五大技术突破

“十四五”时期我国卫星应用行业政策风向

我国北斗行业发展现状

北斗产业未来发展趋势及建议

北斗三号全球卫星导航系统五大技术突破

一、导航信号创新性设计

北斗三号系统信号创新性提出新型三频的导航信号体制。在播发新型全球导航信号的同时,播发北斗二号系统的平稳过渡信号,保证北斗二号系统用户终端的继续使用。并在信号频点上,设计正交复用二进制偏移载波(QMBOC)、非对称恒包络二进制偏移载波(ACE-BOC)调制方式,实现与其他全球卫星导航系统导航信号兼容互操作性的同时,保证系统自主可控。

二、星间链路跨越式发展

北斗三号系统创新性地提出“国内地面站+星间链路”技术方案,利用星间链路持续进行全星座星间精密测量并提供数据传输,实现全星座精密定轨与时间同步,构建全球卫星导航系统,保证全球系统导航业务运行,确保全球系统服务性能指标的均匀性。

北斗三号系统星间链路采用Ka频段相控阵技术、时分半双工体制。按照混合星座中各个轨道上每颗卫星的在轨工作状态,星上综合信息控制单元按照一定的网络路由规划、建链策略,控制卫星上相控阵链路的信号波束指向,建立周期变化的星间链路,从而完成不同卫星相互间的精密测距和数据传输。

三、星载原子钟持续升级

星载原子钟是导航卫星发播高性能导航信号的核心产品,用于产生星上高精度时间频率基准信号,其性能指标优劣直接决定了卫星导航系统的PNT服务精度。北斗三号系统卫星设计研制出新一代国产化的铷原子钟,其天稳定度性能进入10–14量级,达到国际先进水平。同时配置了氢原子钟,进一步提升了卫星导航系统的定位、授时精度和星座自主运行能力,实现了更优的频率稳定度、频率准确度及日漂移率。氢原子钟的天稳定度性能进入10–15量级。

四、短报文通信能力拓展

北斗三号系统的区域短报文服务与位置报告功能实现了其在中国及周边地区信号体制的平稳过渡,可保证北斗二号系统用户继续使用,并且通过优化卫星天线设计,将转发器通道和天线波束数量增加至6路等措施,提高卫星的辐射信号功率,进而大幅提升服务能力。同时,通过在三颗地球静止轨道卫星上配置可动点波束,使得服务范围拓展到印度洋和太平洋。另外,北斗三号系统通过在中圆地球轨道卫星上配置基于处理和转发体制的报文通信接收机,将短报文通信服务能力拓展到全球,实现对全球范围以15°仰角双重覆盖、以30°仰角单重覆盖,向全球用户提供报文通信、位置报告、应急搜救等业务。

五、卫星实现自主可控与组批研制

导航卫星的高密度批量生产能力是实现北斗三号系统快速组网的重要保障。北斗三号系统卫星研制项目组自主开发了国内首个全桁架式卫星平台,解决了中圆地球轨道卫星直接入轨一箭多星发射的难题,满足了快速组网的任务需求。该卫星平台在卫星承载效率、载荷平台重量比、功率质量比等方面达到了国际先进水平。(来源:中国工程院院刊)

“十四五”时期我国卫星应用行业政策风向

一、国家层面

2021年6月,国家航天局发布《“十四五”及未来一个时期发展重点规划》,其中明确指出要不断增强卫星应用服务能力,支撑经济社会发展。“十四五”时期,中国将继续按照国家新型基础设施建设的要求,完善国家民用空间基础设施和配套地面设施,提升卫星对地观测、通讯广播和导航定位的服务能力。

1.在服务治理能力提升方面,围绕平安中国、美丽中国和数字中国建设需求,将加强卫星数据产品与服务在资源环境与生态保护、防灾减灾与应急响应、社会管理与公共服务、城镇化建设与区域协调发展等行业领域深度应用。

2.在服务经济发展方面,将推动遥感、通信、北斗导航应用产业化,开发面向大众消费的新型信息消费产品与服务,丰富应用场景,提升大众生产生活品质,推动航天战略性新兴产业发展。

另外,根据中国卫星导航定位协会发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,未来精准时空服务将逐渐取代目前的卫星导航位置服务,成为产业发展核心方向,到2025年,综合时空服务发展总体产值预计达到8000亿元-10000亿元规模。

二、地方层面

“十四五”期间,不仅仅在国家层面,我国主要省份也提出了卫星应用行业的发展目标.

北京市:到2022年,北京市北斗导航与位置服务产业总体产值将超过1000亿元,建设1个具有全球影响力的北斗产业创新中心,形成1套北斗产业融合应用的标准体系,建成时空信息服务覆盖超亿级的城市应用节点,实施100个左右精品应用解决方案和具有国际显示度及影响力的北斗应用服务样板,打造1个国际领先的新一代时空信息技术应用示范区,实现北斗系统在关系国家安全与国计民生的关键行业领域全面应用。

上海市:在南汇新城集聚集成创新驱动的民用航空产业,到2025年,航空航天产业规模达到600亿元。

山东省:在未来3-5年内,国科中心计划在济南培育从火箭、卫星研制运营,到载核、发射,再到卫星数据应用、科普教育等全产业链条。

福建省:推进“151”卫星应用创新示范工程建设,即建设海丝空间信息港、实施5个“卫星+”示范应用工程、打造卫星应用产业集群。

陕西省:加快卫星应用产业集群化,打造六大卫星应用行业链,建设卫星应用三大支撑平台。

四川省:到2030年,成都实现卫星导航产业营收规模3000亿元。其中,上游的火箭、卫星研制及发射180亿元,中游芯片、零部件及终端集成420亿元,下游应用服务600亿元,衍生关联产业规模达到1800亿元。(来源:今日北斗)

我国北斗行业发展现状

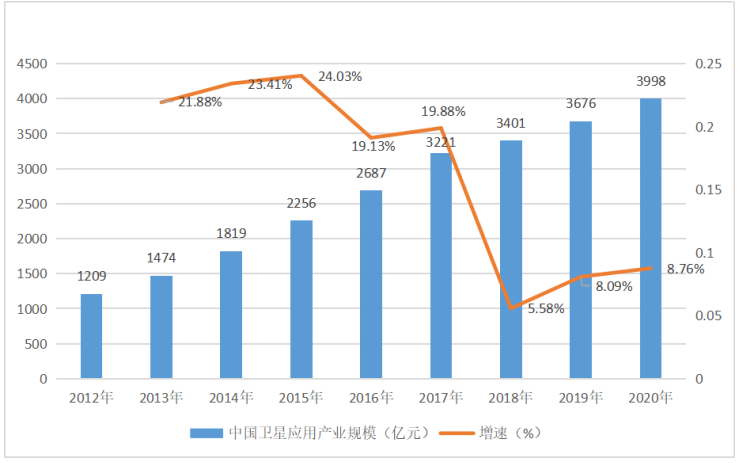

一、市场规模稳步提升,但增速有所放缓

近年来,我国卫星应用行业市场规模稳步提升,但增速有所放缓。据初步测算,2020年我国卫星应用行业市场规模约为3998亿元。

图1 2012-2020年中国卫星应用行业市场规模(单位:亿元,%)

二、卫星导航应用市场发展遥遥领先

(一)卫星导航应用发展推动产业结构变化

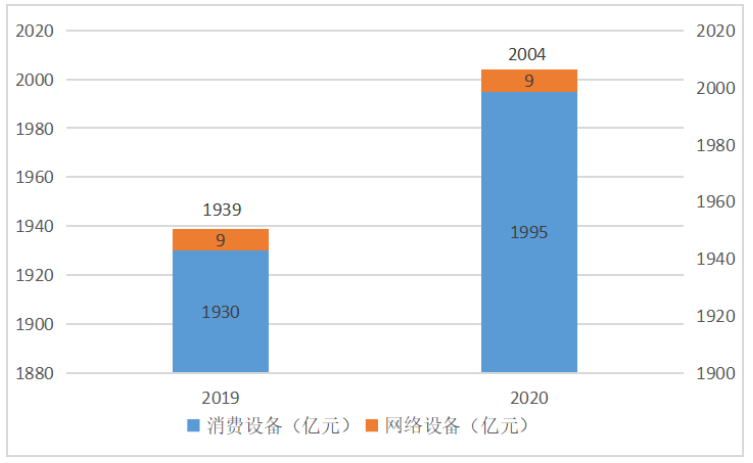

卫星应用行业主要可分为地面设备制造业和卫星运营服务业两个环节。按照美国卫星协会(SIA)的统计方式,地面设备制造业可分为消费设备和网络设备两类,其中消费设备又可分为导航终端设备和移动通信设备两种。卫星服务业主要由各类卫星通信服务、卫星导航服务以及卫星遥感服务构成,其中卫星通信服务可分为大众消费服务、固定端服务、移动端服务。目前我国地面设备制造业和卫星运营服务业两个环节市场规模基本相当,2020年分别为2004亿元和1993亿元。

卫星地面设备制造可以分为消费设备和网络设备两种。目前我国消费设备占据卫星地面设备制造业市场规模的绝大部分比重,2020年消费设备和网络设备市场规模分别为1995亿元和9亿元。随着2020年北斗三号全球导航系统的建设完毕,我国卫星地面设备持续推广,消费设备市场规模得益于导航终端设备的快速普及进一步扩大,占地面设备制造业总市场规模的99%以上。网络设备终端VSAT系统方面,由于我国对卫星电视等VSAT系统重点应用领域在政策上存在不明确性,市场规模仍保留在较低水平,在卫星地面设备市场规模中占比较低。

图2 2019-2020年中国卫星应用地面设备制造市场规模(单位:亿元)

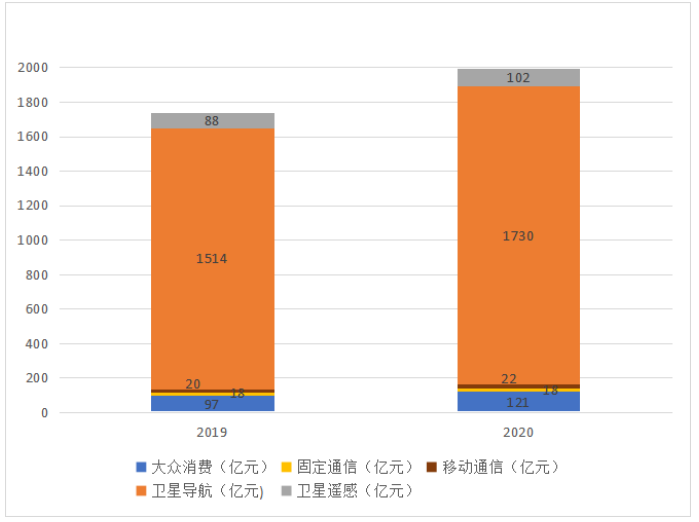

卫星导航服务是我国卫星服务业中占比最高的行业,2020年我国卫星导航服务市场规模达到1730亿元。随北斗三代导航系统的建成,卫星导航服务带动下游多个应用领域市场的拓展,导航服务在卫星应用市场规模中的占比越来越高。卫星固定及移动通信服务方面,卫星固定通信和移动通信的市场规模均较小,2020年分别为18亿元和22亿元,大众消费市场规模较高,2020年为121亿元。卫星遥感服务方面,由于我国政府对遥感数据需求的提高,以及商业卫星遥感市场的开始形成,近年来遥感服务市场规模增速较快,2020年达到102亿元。

图3 2019-2020年中国卫星应用服务业市场规模(单位:亿元)

(二)卫星导航应用

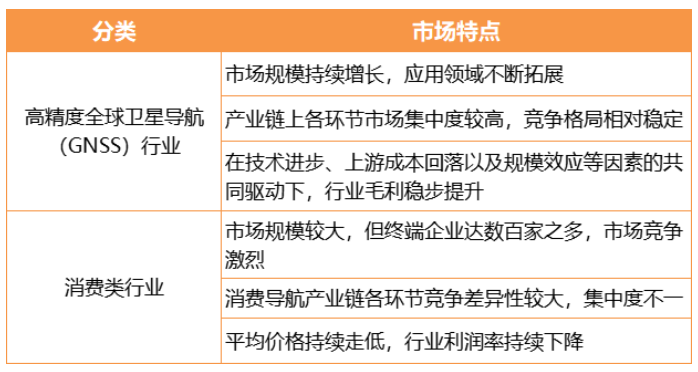

我国卫星导航系统市场按照定位精度差别可区分为两大服务群体:一是高精度全球卫星导航(GNSS)行业(常规使用的定位误差在米级以下),应用在测绘勘探、地理信息、地质灾害监测、精细农林业、国防、时间同步等领域;二是消费类行业(常规使用的定位误差在1米至10米以上),例如手机导航、车载导航等。两大市场特点各不相同:

表1 卫星导航应用市场特点

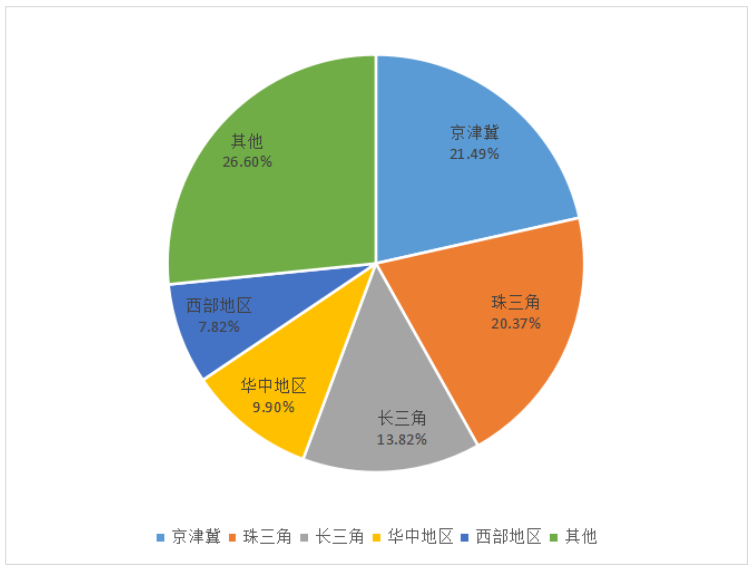

从区域格局来看,我国卫星导航应用市场主要集中在珠三角、京津冀、长三角、华中以及西部五大区域。根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,2020年五大区域卫星导航与位置服务产业在综合产值在全国总体产值中占比高达73.4%。其中,京津冀地区综合产值为五大区域之首,占比达21.49%,其次是珠三角地区,占比达20.37%。

图4 2020年中国卫星导航应用区域分布(单位:%)

(三)卫星通信应用

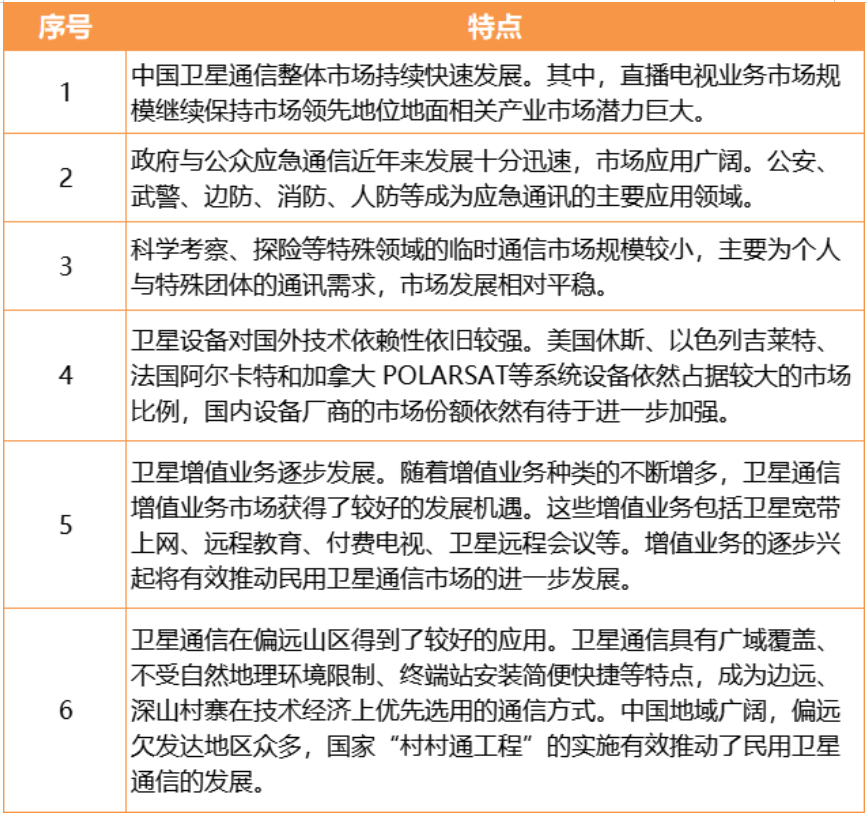

目前,我国在轨卫星仍以导航、遥感及科研类型居多,通信卫星数量占比较小,且卫星通信设备对国外技术依赖性依旧较强。但我国卫星通信应用领域正在逐步扩大。受全球卫星应用市场和中国整体市场的影响,主要应用仍以卫星直播广播和政府应急系统为主,其它市场份额较小,但近年来卫星宽带上网、远程教育、付费电视等卫星增值业务逐渐发展,同时卫星通信在偏远山区也得到了较好的应用。

表2 卫星通信应用市场特点

(四)卫星遥感应用

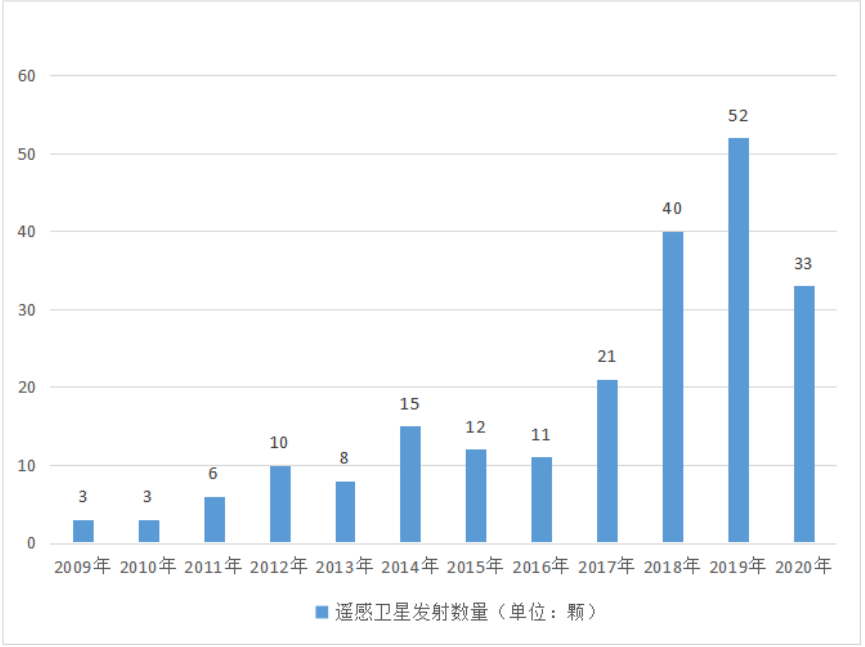

随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地,国内遥感卫星的发射数量逐年增加。2020年国内发射33颗遥感卫星,尽管受疫情影响较2019年有所下降,但数量仅次于美国,全球排名第二。

图5 2009-2020年中国遥感卫星发射统计(单位:颗)

从应用领域来看,近几年,在国家大力支持和引导下,中国遥感卫星在社会生产和生活各领域的应用范围不断扩大,中国民用遥感卫星系统研制工作取得了显著成绩,逐步形成了气象、海洋、陆地资源和科学试验等遥感卫星系统,也具备了一定的应用基础,但遥感卫星技术水平和商业化程度还比较低。

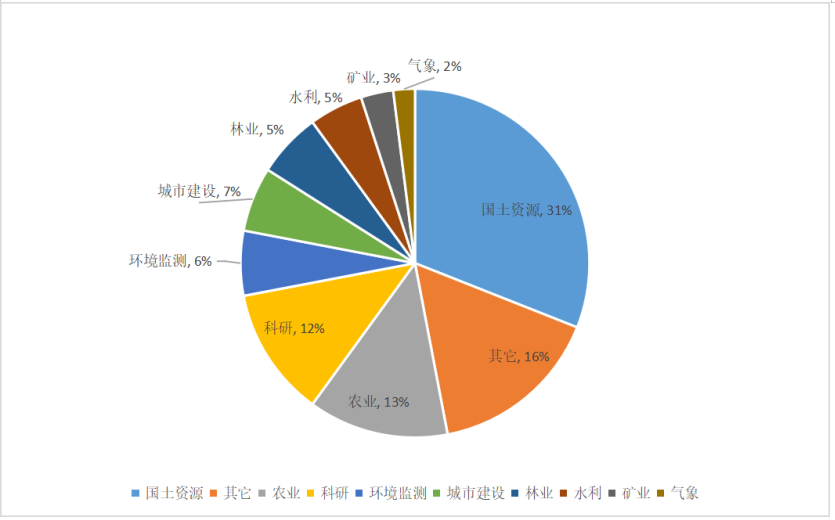

图6 中国遥感卫星应用市场占比情况(单位:%)

(来源:前瞻产业研究院)

北斗产业未来发展趋势及建议

一、发展趋势

(一)北斗产业链逐渐完备

作为国家战略新兴产业,北斗产业链从元器件供应商、产品制造商到集成商运营商,产业链上游的技术将随着市场规模的扩大逐步向深层次发展,并由此分化出更专业化的,拥有高、精、尖技术的龙头企业。北斗导航应用产业从国家安全战略的角度出发有很大的发展空间,可以形成独具中国特色的产业,在未来将是更深层次的技术专业化和更高层次的市场化的联合。

(二)行业市场呈现飞速发展趋势

未来几年,随着北斗卫星导航系统建设的日益完善,市场需求的不断增长,以及芯片小型化、低功耗、低成本的发展,北斗卫星导航产业将进入全球服务的新阶段。与此同时,卫星应用与物联网、大数据、云计算相融合,将拓展出更加广阔的市场空间。民用市场将呈现爆发式增长的局面。其中,在行业应用方面,工程测量、资源勘察、气象预报、农业精细化生产等领域的示范应用将逐渐推广。

(三)北斗未来发展前景光明

我国已具备完整的北斗高精度应用的技术储备,能满足从静态到动态、从事后到实时的多种高精度应用需求。随着2020年北斗系统服务范围覆盖全球,我国卫星导航与位置服务产业将迎来由技术融合创新和产业融合发展共同带来的升级变革。以北斗提供的时空信息为核心的导航定位授时服务产品,必将大规模进入到行业应用、大众消费、共享经济和民生服务等领域,深刻且深远地影响和改变着人们的生产生活方式。

二、发展建议

(一)加强跨部门、跨行业协调

北斗卫星导航产业是个新兴产业,已成为国家发展战略的一个组成部分。为了推动北斗产业应用,特别是大众应用,有必要加强跨部门、跨行业协调,构建新兴产业特有的更加开放、灵活、高效的管理运作机制,促进各行业卫星应用的发展。

(二)建立健全北斗标准体系

北斗国际标准化工作是一项系统性强、辐射面广、技术性高的任务,也是北斗系统建设的重要内容和基础支撑。应用推广,标准先行。当前应结合北斗三号卫星导航系统建设进程,尽快建立、健全我国北斗标准体系。特别是在移动通信、民航、海事等北斗大众应用推广最重要的领域,加快推进国际标准化进程,为北斗行业应用扫清标准化障碍。

(三)增强北斗国际合作

加快推进北斗全球化步伐,全方位、多层次推动北斗兼容机的标配化部署行动。加强北斗与与美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo等主要卫星导航系统的兼容与互操作。推动北斗“一带一路”稳步走出去行动计划,促进产业规范化规模化全球化可持续发展,以更开放的姿态、更强大的功能、更优质的性能服务全球。

(四)提升北斗大众用户体验

进一步提高智能终端中北斗技术的成熟度,改善北斗导航的用户体验,增强大众的认同感。以质取信,在民用领域提供完善的北斗公共基础服务,特别是提升手机中北斗导航的定位能力,切实提升北斗的行业地位。(来源:《北斗技术与产业发展白皮书》)

文件下载:

关联文件: