经分析我区数字经济发展、大数据应用与治理科技发展,以及大数据法治、大数据安全发展情况,结果表明:(1)2018-2020年我区数字经济发展增速排在全国前列,保持在10个百分点以上,但数字经济总量规模依然不大,全国排名保持在18位左右。(2)2016-2020年我区大数据发展应用发展总体呈上升发展趋势,但大数据发展总指数、政用指数、商用指数、民用指数均低于全国平均水平,其在全国排名除大数据政用指数呈现稳步提升外,其他各项指数排名出现“峰谷(V)”发展特点,2018年是转折点。(3)2020年广西治理科技迅速发展,数据治理模式变革和创新能力不断提升,治理科技指数处于全国第18位。(4)2019-2020年我区大数据法治发展相对滞后,数据立法、数据司法与数权保护等方面的工作亟待加强。(5)2020年我区大数据安全建设稳步发展,其发展指数处于全国排17位,在全国四个阶梯发展中处于第三梯队。

一、广西数字经济发展初见成效,呈由发展阶段向追赶阶段的迈进趋势,但其总量小,仍需稳步提升

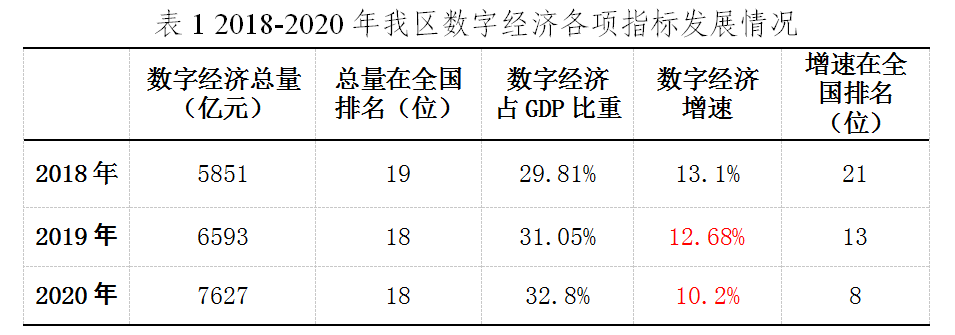

近年来,我区数字经济发展正拥抱数字要素发展红利,2018-2020年数字经济的总量规模、占GDP比重、增速及其全国排名都有所提升,正努力在新的赛道上实现新的突破,见表1所示。

从上表得知,2018-2020年我区数字经济总量保持年增长742亿元和1034亿元,增速保持在10个百分点以上,占GDP比重从29.81%增长到32.8%,但数字经济总量在全国排名基本保持在18位左右,表明全国各地数字经济保持着较快速度增长,我区数字经济增速快但总量规模依然不大。

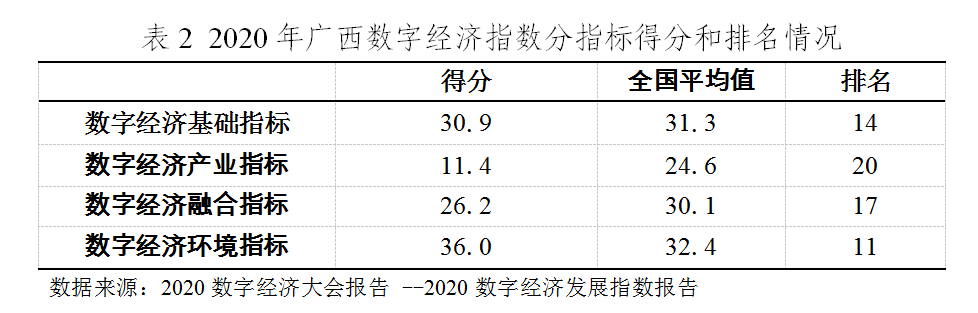

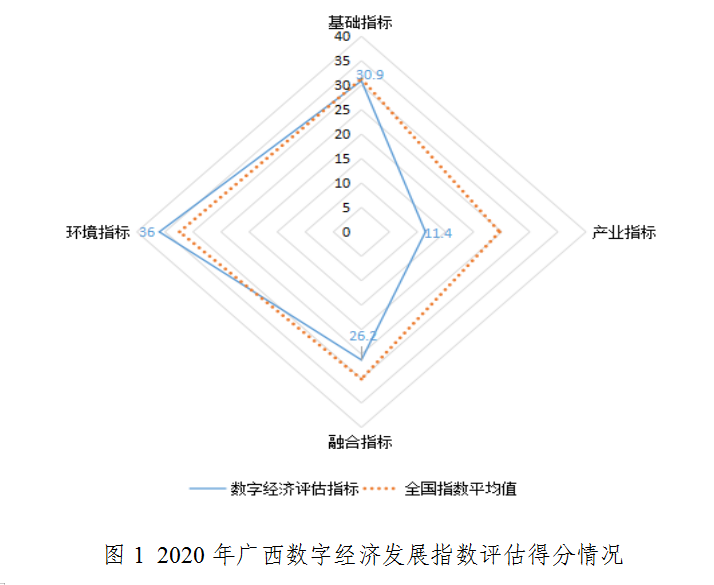

在数字经济发展指数分析方面,2020年我区数字经济发展指数(26.2)低于全国平均值(29.6),在全国排名第17。其基础指标、产业指标、融合指标、环境指标得分和排名情况见表2。

从上图表得知,2020年我区数字经济环境指标得分(36)超过全国平均值(32.4),在全国排名第11位,其分指标政务新媒体、政务网上服务、政务数据治理得分在全国排名第10、16、9位。另外,数字经济基础指标和融合指标得分值靠近全国平均值,其中而数字经济融合指标中农业数字化分指标得分在全国排名第5,处于全国阶梯发展第一梯队;而数字经济产业指标得分(11.4)仅占全国平均值(24.6)一半,发展差距较大。表明我区数字经济仍处于发展阶段,数字经济发展基础环境稳步扎实,行业应用布局科学全面,组织建设和政策引导起到强有力助推作用,并得到中国—东盟信息港“东盟元素”“东盟共建”等创新要素加持,为我区数字经济发展赢得新的增长点。总体上,我区数字经济发展虽取得初步成效,仍需稳步提升,如数字经济发展总量规模小竞争力不强、产业发展滞后与技术创新能力不足导致数字技术与实体经济融合程度不足、产业发展层次低,数字产业化、产业数字化整体发展水平不高,分化现象突出,区域发展不平衡等问题仍制约着数字经济高质量发展。

二、广西大数据在各领域应用逐步深入,大数据政用、商用、民用水平显著提升,但应用深度仍需挖掘

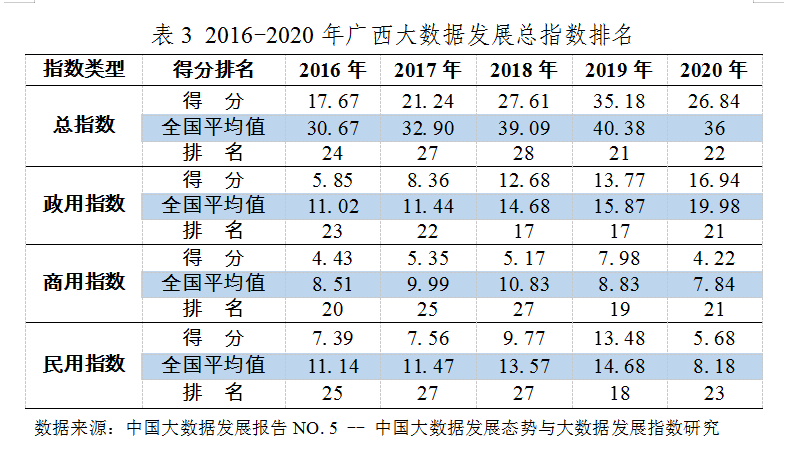

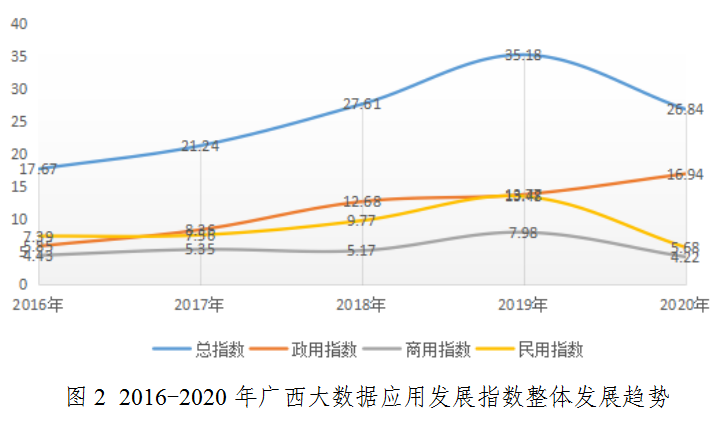

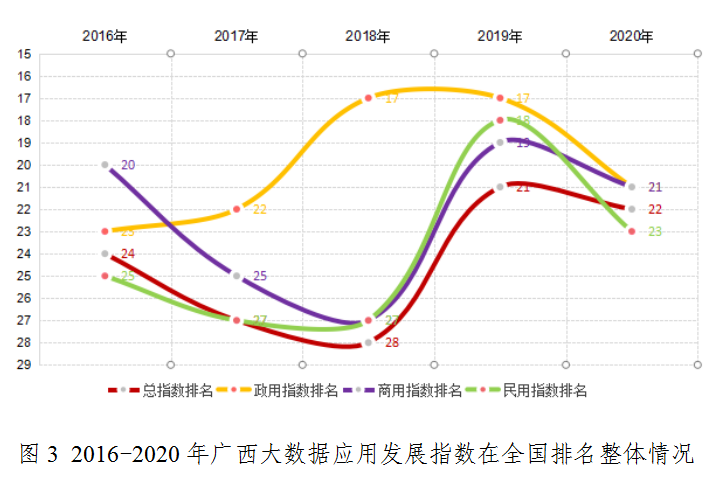

据中国大数据发展报告NO.1-NO.5数据显示,2016-2020年广西大数据发展各项发展指数得到不同程度的提高,其在全国排名也实现新提升。见下图表所示。

综合以上图表得知,2016-2020年,我区大数据应用发展总体呈上升发展趋势,但大数据发展总指数、政用指数、商用指数、民用指数均低于全国平均水平,与国内先进省市相比仍存在较大差距。大数据发展各项指数在全国排名情况,大数据政用指数呈持续发展态势,与我区大数据发展类型属于政用主导型密切相关。而我区大数据发展总指数、商用指数和民用指数发展趋势有一个共同特点,呈“波峰波谷(V)”发展趋势,2016-2018年呈下滑状态,其中,大数据发展总指数排名下滑4位,商用指数下滑7位,民用指数下滑2位,2018年滑至“波谷”。而后各项大数据发展指数在全国排名出现爬升追赶发展态势,2018-2019年,大数据发展总指数从全国第28上升至第21,上升7位;政用指数保持在第17位;商用指数从全国第27上升至第19,上升8位;民用指数从全国第27上升至第18,上升9位。2020年因大数据发展指标调整和疫情防控因素影响各项指数有所回落。

总体上看,我区大数据技术发展应用水平仍处于起步发展阶段,具有稳步提升趋势,但仍存在技术创新能力不足、发展要素投入不够,数据要素和资源的吸引力不强等问题。如政策红利方面,如何对接国家战略、聚焦产业优势,开展大数据行业应用研发和模式创新等方面的政策引导性还需加强。如产业发展方面,如何设置优先发展领域部署重大项目,如何优化产业结构,如何带动产业链的协同发展和突破核心技术能力,以及扩大应用范围领域,增强区域竞争能力仍需加强。

三、广西治理科技发展水平与全国平均水平相差较大,治理科技体系和治理模式的变革与创新步伐有待加强

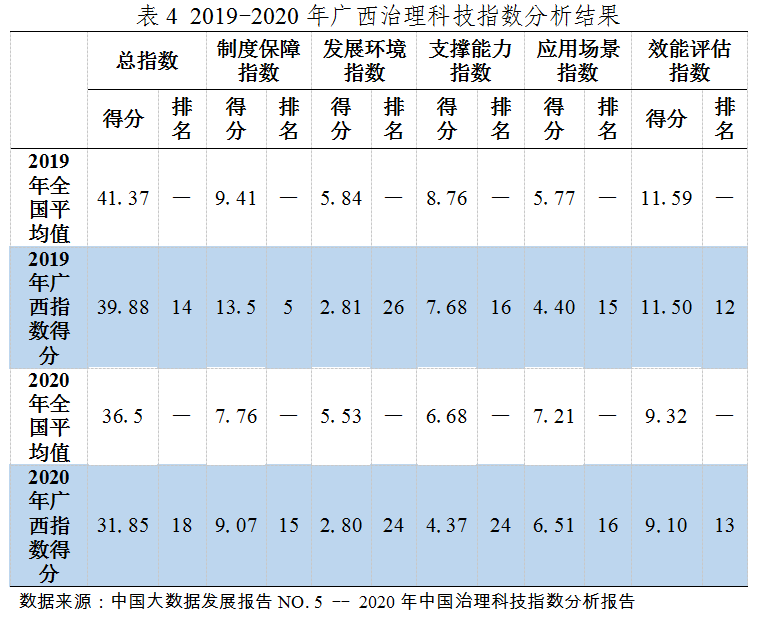

治理科技[ 治理科技是新一代信息技术驱动的治理创新,是基于科学规则的治理体系,治理主体采用现代技术手段及科学的方式方法,进行有效治理并对治理效能进行追踪、反馈和评估,不断提升治理能力和水平。在治理,治理科技作为一种宽泛的理解,既指制度的实施细则,具体办法和操作规定,也指与制度相配套的各种技术。]是新一代信息技术驱动的治理创新,被作为新的理论概念提及。治理科技指数是以推进国家治理体系和治理能力现代化发展方向、相关政策支撑、重大战略布局为导向,从制度保障、发展环境、支撑能力、场景应用、效能评估五个方面进行追踪、反馈和评估。2019-2020年广西治理科技发展指数见下表4。

治理科技指数与GDP之间的存在很强的相关性,与GDP分布趋势大体相同,其在全国表现出东强西弱的发展趋势。2019-2020年我区治理科技指数得分在全国排第14、18位,处在全国阶段发展中第三梯队。而治理科技制度保障指数得分均高于全国平均水平,在全国处于第5、第15位。但发展环境指数得分与全国平均值差距表较大,与数字经济发展程度、治理主体整体素质等因素相关,而2020年我区大专以上人口占总人口比重相关仅占9.46%,全国平均水平为15.74%,表明我区治理科技实施的发展环境供给能力明显不足。而治理科技支撑能力指数、应用场景指数、效能评估指数均接近全国平均水平,表明我区治理科技实施发展支撑能力、发展应用水平及潜力和促进数字红利普惠大众的实效性得到有力推动发展。但随着全球正在加速从“网联”向“物联”“数联”“智联”不断跃升,面对新形势、新要求,我区如何加速推进治理模式的变革与创新,治理体系主体构建、组织方式、运作机制建设,以实现对社会运行的精确感知、公共资源的高效配置、社会风险的及时预警、突发事件的快速处置,是当前一门全新课题。

四、广西大数据安全发展水平稳步提升,但大数据法治发展水平相对滞后,有待进一步加强推进提高

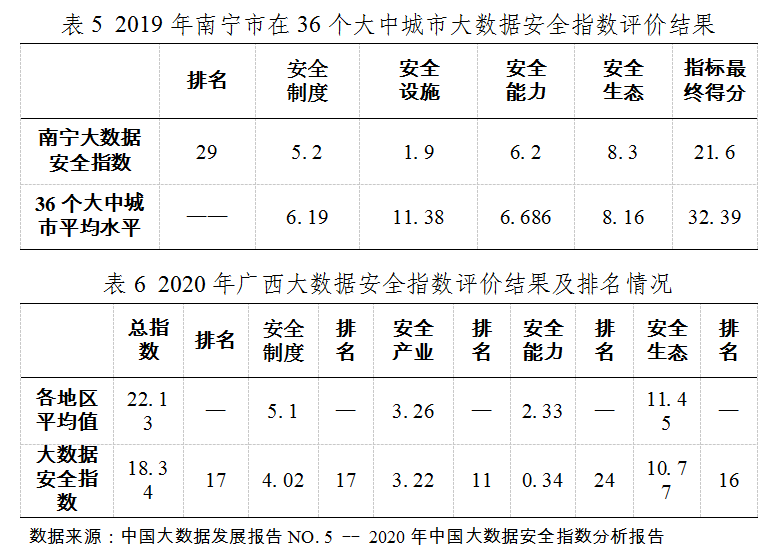

根据中国大数据发展报告NO.4-NO.5的相关数据显示,我区南宁市参与2019年全国直辖市、省会城市和计划单列市等36个大中城市(不含港澳台)进行综合评估,大数据安全指数得分(21.6)低于平均值(32.9),排列第29位。2020年大数据安全综合评估对全国36个省、自治区、直辖市进行,我区大数据安全指数得分(18.34)仍低于全国平均水平(22.13),排全国第17位。具体见下表。

2019年南宁大数据安全指数中安全生态指数(8.3)超过了36个大中城市平均水平(8.16),而安全制度、安全能力发展水平则接近平均水平,但安全设施得分与其他大中城市差距较大。2020年,全国大数据安全指数呈阶梯特征,我区处于第三发展梯队。在西部地区中比较中,我区大数据安全总指数是继贵州、四川、重庆、陕西后,排在西部地区第5位,安全产业指数排在第2位。

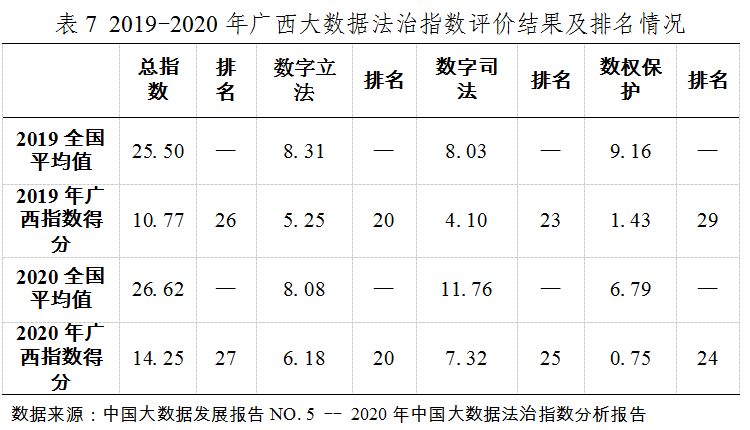

根据中国大数据发展报告NO.4-NO.5的相关数据显示,基于数据立法、数字司法和数权保护三个维度综合评估的大数据法治指数得分与全国平均值相差大。见下表。

2019-2020年我区大数据法治指数得分为10.77和14.25,远低于全国平均水平25.50、26.62,在全国分别排第26、27位。表明总体上我区大数据法治工作推进力度不足,成效不够明显,大数据法治工作仍需亟待加强,尤其在大数据法治相关政策规章和规范性文件引导性不足,司法信息化建设中互联网法院和智慧检务建设亟需加强,政府和社会对数据安全、信息安全的关注度仍需提高。

五、加快推动广西大数据应用发展的对策建议

(一)谋求大数据应用发展在“十四五”期间实现新突破

数字新基建建设领域,探索突破传统数据中心的发展路径,重点支持5G技术应用和场景拓展,加快推动以人工智能、云计算、物联网、区块链等代表的新技术基础设施发展,布局以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施建设。数据要素配置方面,加快推动数据要素市场改革,推动数据要素全生命周期治理及数据要素安全保障,促进数据要素资源跨主体、跨行业、跨区域、跨领域快速流通、协同融合和创新应用,激发数据要素对经济社会高质量发展的倍增作用,推动数据要素配置从势能转变为动能。数字生产力赋能方面,高效利用政策协同红利,注重技术领域突破基础平台、底层技术、核心算法等核心关键环节自出创新能力,以技术赋能数字生产力发展,推动数字生产关系改革,提高大数据应用发展的韧性、弹性和竞争力。数字化国际合作方面,借力“数字丝绸之路”东风,更大范围、更宽领域、更深层次地推进大湾区—广西—东盟合作带、长江中下游城市群—广西—东盟合作带间数字化领域合作和对外开放,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

(二)以新技术带动数字经济产业链供应链优化升级

巩固产业链发展新优势。依托行业创新中心、技术创新中心等高水平创新平台,提升平台赋能作用,修复完善供应链、市场链、配套链、资金链,集中优势从硬件(自动控制系统与感知平台)、软件(软件系统)、平台(云平台)等方面突破关键技术,构建自主可控的现代产业技术体系,增强产业发展竞争力、创新能力、抗风险能力。提升产业发展韧性。因地制宜引导企业、行业、市场、政府探索数字技术与实体经济创新融合发展方向与实践路径,提升融合解决方案供给能力和应用工具服务质量。统筹推进各区域内企业与企业之间、相关产业之间的协同发展,探索数字技术推动下的一、二、三产业融合发展模式,提升产业链供应链稳定性和竞争力。激发产业链发展活力。充分发挥中国-东盟(华为)人工智能创新中心、中国—东盟信息港鲲鹏生态创新中心、中国—东盟区块链创新中心等创新平台引领作用,加速推进5G、人工智能、物联网、量子通信、区块链等数字技术协同攻关、数字技术广泛应用和核心技术转化,科学谋划一批智能制造、智慧农业和现代服务业的数字技术应用场景和典型案例。

(三)牢筑大数据安全发展基底和防线

加快出台大数据发展应用条例,从法律法规层面筑牢数据安全底线,规范数据处理活动,保障数据安全,促进数据要素加速流通和开发利用,推动数据安全保障有法可循、有法可依。着力提升数据安全核心能力,以大数据、人工智能、量子通信、区块链等新技术为驱动,加强数据安全关键技术在数据挖掘和安全防范各环节安全的研究和试点应用,强化风险感知和监测预警能力建设。加速构建数字安全生态。加快布局关键信息基础设施,着力提升关键基础设施防护能力以及关键产品的自主可控。研究建立覆盖数据采集、存储、传输等数据全生命过程的安全标准体系,强化数据安全标准对数据安全产业发展的支撑作用,推进技术互补、资源共享,促进数据安全在信息产业全链条的渗透融合。持续加大对数字安全的资金、人员、技术等的投入,强化网络安全人才培养。

执笔:蔡耀君

文件下载:

关联文件: