通过大数据分析,结果显示,广西人工智能产业已具备一定基础,人工智能企业蓬勃发展,各项新应用在广西纷纷落地,同时也存在人才紧缺,企业竞争力弱和创新能力短板突出等问题。补齐人才短板,优化产业结构,提升创新动能,才能进一步激发我区人工智能产业发展潜力。

一、人工智能产业发展进入战略机遇期(一)人工智能已成为我国的战略性新兴产业

2017年10月,人工智能写入党的十九大报告,人工智能产业成为党和国家未来一段时期内重点发展的战略性新兴产业。到了2021年,围绕“十四五”规划纲要总体目标,人工智能产业未来将在技术、融合和生态方面布局。2020年人工智能行业核心产业市场规模超过1500亿元,预计在2025年将超过4000亿元,届时,中国人工智能产业将进入爆发式增长阶段,市场发展潜力巨大。在新的发展机遇面前,人工智能产业极有可能成为拉动广西数字经济突破性发展的“新引擎”。因此,积极推动人工智能产业的发展,将成为广西发展数字经济的重点方向。

(二)先进省市加快布局抢占先机

上海市着力打造战略性新兴产业群。上海市徐汇区作为上海唯一入选全国首批战略性新兴产业集群的项目,围绕着“一港一谷一城一湾”建设,打造西岸国际人工智能中心,推动产城融合,形成人工智能、生命健康、艺术传媒、科技金融“四核驱动”的特色产业生态,力争到2025年形成人工智能千亿级产业规模。浙江则狠抓人工智能龙头企业建设,在未来将以杭州城西科创大走廊、宁波南江科创大走廊为载体,力争到2022年,培育10家以上有国际竞争力的人工智能领军企业,100家以上人工智能行业应用标杆企业,500家以上人工智能细分领域专精特中小企业,带动人工智能产业发展。

二、广西人工智能产业方兴未艾(一)我区人工智能企业蓬勃发展

我区人工智能产业已初具规模,通过与东、中、西部代表省份和全国对比来看,广西人工智能企业数量和结构上都具有一定规模和竞争力。一是企业数量上初具规模,截止2021年4月30日,我区现有人工智能企业280家,数量上超过贵州和山西等中西部省份,反映出我区近些年来培育人工智能产业的政策取得初步成效。二是人工智能企业集聚趋势明显。南宁、柳州、桂林、北海和玉林的人工智能企业数量位列全区前5名。其中,南宁的人工智能企业数量占比达到48.9%(见图1);柳州占比为15%,紧随其次。三是新增企业数量快速增长,2020年,尽管受到新冠肺炎疫情的影响,但是广西人工智能企业注册数依然逆势增长。2020年新登记注册的人工智能企业达到54家,数量上较前一年同比增长了一倍,增速超过全国12.1%的平均水平,这反映出我区人工智能领域创业热情高涨,我区近些年来重点引进和培育数字经济企业的政策初显成效。

图1 广西现有存续人工智能企业城市分布

(二)我区人工智能领域人力资源质量逐年提升

人工智能人才是推动人工智能产业发展的核心力量。数据显示,我区人工智能产业人才队伍的吸引力和培育能力迈上新台阶。一是平均薪资有所提高。尽管受疫情影响,但是2020年我区人工智能企业平均薪资达到8278.8元,同比涨幅达到21.2%,超过同期全国人工智能企业平均薪资涨幅的6.3%,薪资提升有助于提高人才吸引力。二是本科及以上学历人才占比有所提升。区内人工智能企业招聘中,学历要求本科及以上学历的岗位数量占比,从2019年的22.1%增大到2020年的29.2%。这说明随着我区人工智能企业的发展壮大,人才学历要求有所提高,这也将带来广西人工智能领域人力资源整体质量的提升。三是人才本土培养力度加强。从2018至2020年,全区共有12所高校新增人工智能本科专业,区内高校培育人工智能人才进入“快车道”,这将提高我区人工智能产业人才储量、质量和竞争力。

(三)我区人工智能产业创新势头逐年增强

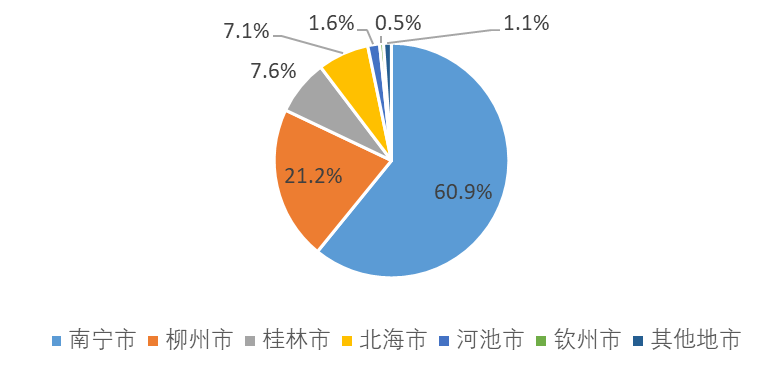

专利申请量可以反映市场主体的创新意愿。一方面,专利数量显著提高。2020年,我区人工智能企业专利申请量保持上升势头,全年申请量达62件,较上一年同比增长72.2%,远超同期全国水平。这说明我区人工智能企业创新意愿强烈,也侧面反映出我区促进数字经济企业创新的系列政策初见成效。另一方面,南宁、柳州、梧州等城市创新引领作用强。从专利申请地域分布情况看,2018年至2021年4月30日期间专利累积申请量中,南宁、柳州、梧州、贵港和桂林依次位列我区人工智能企业专利申请量前五位。其中,南宁市的专利申请量占全区的60.9%,排名第二的柳州占21.2%(见图2)。从企业地域分布的数据可以看出,南宁和柳州等城市创新集群效应初步显现。目前,随着中国—东盟信息港的建设持续推进,南宁市已经成为带动我区人工智能等数字技术创新活动的强劲引擎。

图2 广西各地市人工智能专利申请地域分布

图2 广西各地市人工智能专利申请地域分布

(四)人工智能技术已在我区多个领域探索应用

我区新一代人工智能技术在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能交通、智能农业、智慧旅游等重点领域广泛应用。一是在医疗领域,2020年广西移动和柳州工人医院合作发布的柳州工人医院5G+“智慧医院3.0”,用人工智能技术打破不同设备和科室之间的数据壁垒,实现智能化基本医疗分析,患者在手机上视频在线问诊。二是在智能交通,人工智能最典型的应用是智能网联汽车。目前,区内汽车龙头企业已经开展智能网联汽车技术研究,在C-V2X及人车路云协同技术等六个方面开展应用测试。三是在金融领域,广西移动与建设银行基于人工智能技术共同打造5G智能银行,实现前端数据、视频的快速采集和传输,并通过集成云端计算与智能分析能力,高效深度学习,实现业务在线办理和智能问答等功能。预计到2025年,新一代人工智能技术在广西经济社会各领域广泛应用,产业规模超过80亿元,带动相关产业规模达到1000亿元。

三、我区人工智能产业发展存在诸多问题(一)我区人工智能人才稀缺问题突出

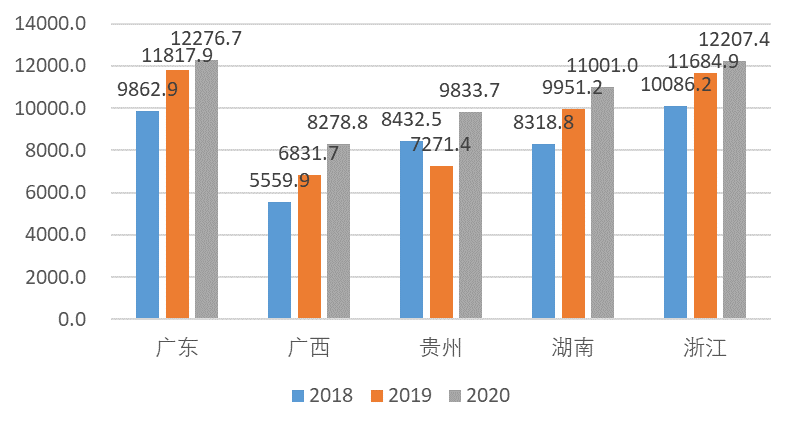

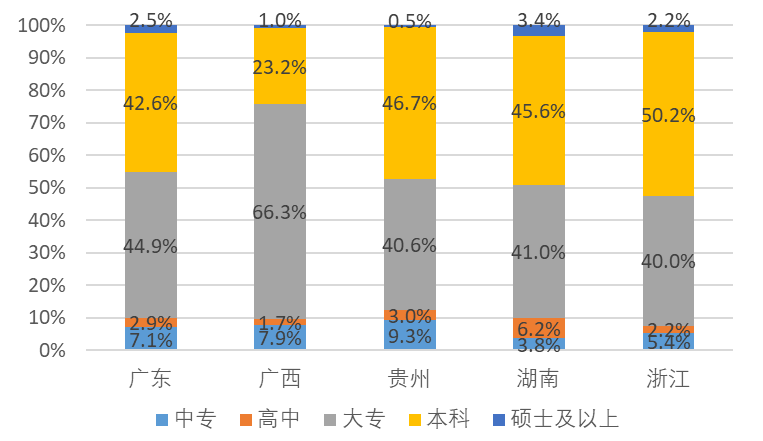

人才流失严重,引进压力大,尤其缺乏领军型专家人才队伍,人才智力支撑不足成为阻碍产业发展的重要因素。一是薪资吸引力仍然不强,带来引才难、留人难的问题。2020年广西人工企业平均薪酬为8278.8元,低于同年全国人工智能平均薪资11588.7,相较于同年广东(12276.7元)和浙江(12207.4元)等东部省份(见图3),差距较大。薪资低难以吸引更多人才入桂发展,甚至造成人才外流。二是企业招聘本科以上学历人才比重依然偏低。2018年到2021年4月30日,广西人工智能企业招聘学历要求本科以上岗位的比重仅24.2%(见图4),较湖南(49%)和广东(45.1%)等省份依然偏低。其中,吸纳硕士及以上高学历人才的岗位比重仅占1%,行业内高学历人才数量较少。三是高层次领军人才缺乏。高层次人才可以对地区科研和产业发展起到带头作用。从AI高层次学者分布来看,北京拥有AI高层次学者79位,占比45.4%,而广西基本没有。区内人工智能行业人力资源亟待补缺口和提质量。

图3 五省区人工智能企业招聘平均薪资(单位:元)

图4 2018-2021.4.30五省区人工智能行业人才招聘学历结构

(二)我区人工智能企业竞争力弱

目前,我区人工智能企业结构有待优化,市场竞争力及抗风险能力有待提升。一是龙头企业数量较少,示范效应不足。广西人工智能行业注册资本超8000万的企业仅有7家,相较于广东(129家)的和浙江(95家),数量上差距悬殊。龙头企业数量少可能产生行业示范引领作用较弱、创新能力不强等问题。二是抗风险能力弱,企业寿命短。截止2021年4月30日,广西人工智能企业平均存活年限约为0.38年,远低于广东的2.52年和湖南的2.31年,这反映出我区人工智能发展环境缺乏足够资源支持,也反应了广西不少人工智能企业自我成长能力欠缺,市场研发能力和生存能力低的问题。此外,我区部分人工智能领域创业者缺乏长远规划,存在“蹭热点”创业的现象。因此,我区人工智能产业结构和竞争力亟待优化。

(三)我区人工智能企业创新短板依然存在

我区人工智能产业专利少、技术弱。一是专利数量差距大。广西人工智能领域专利申请数量与部分东部发达省份相比,差距较大,专利行业分布不均衡。2020年,广西人工智能企业获批专利62项,仍远低于广东(13307项)和浙江(5541项)等东部省份。同时,专利过于集中于第三产业,从2018至2020年,我区第三产业人工智能专利申请量比重达到94.9%,第一、二产业人工智能专利稀缺。说明我区具有传统优势的农业和制造业上智能创新能力有待加强。二是研发投入少。2019年广西研究与试验发展(R&D)经费仅167.1亿元,远低于广东(3098.5亿元)和湖南(787.2亿元),投入强度仅为0.79,低于全国平均投入强度2.23%。研发经费不足将制约广西人工智能等数字技术的研发。三是核心技术相对缺乏。广西在人工智能深度学习和算法等核心技术实力较弱,我区高校科研机构与人工智能企业的产学研用平台也不够深入,制约了人工智能的应用和创新。

四、对策建议

(一)加强人工智能人才队伍建设。引才和育才两手抓,着力打造高端引智引才平台。一是提升待遇,打造人才“飞地”。着重发挥科协和行业学会的作用,开展薪酬意见征询工作,由政府逐步引导人工智能行业和企业科学合理地设置薪酬制度。主动到人才和科创资源聚集的珠三角等地寻找“飞地”,建设双向“人才飞地”,推动建立泛珠三角人工智能人才共同体,打通社保和职称互认渠道。二是加快本土人才培育。高校加快人工智能学科化建设,打造一批人工智能类的精品课程和专业。在人工智能领域推广“双导师”制度,迅速提升学生人工智能学科的应用研究能力,通过校企合作联合培养人工智能学科高技能人才。三是建设高端引智引才平台。依托人工智能重点产业、重点项目、重点学科和优势企事业单位建设自治区级、市级人才小高地,以项目为载体,定向投入、重点支持,鼓励人才高地通过项目与区内外优秀人才(团队)合作攻关,为吸引、聚集和培养高层次人才和领军人才营造一流环境。

(二)加快广西人工智能产业结构优化。根据企业规模精准施策,优化产业结构,形成龙头企业带动,中型企业支撑,小微企业蓬勃发展的产业结构。一是培育龙头企业。重点鼓励广西特色的汽车制造、有色金属冶炼和糖业等优势产业,加快面向智能制造和行业创新应用技术等开发,培育壮大龙头企业。同时,发挥数字广西建设标杆企业(项目)的作用,在智能医疗和智能交通等民生领域形成一批广西特色的人工智能标杆品牌。二是扶持中小企业,提高竞争力。引导各地市出台人工智能研发机构扶持政策,建立人工智能等数字经济企业分级分类扶持体系,推进企业逐步从“雏鹰”到“瞪羚”再到“科技领军”的梯度发展,设立评估体系,并根据其各阶段实际投入额度的一定比例给予奖励。三是培育产业集群。以我区实施数字经济“五十百千”增效提质工程为契机,加快推进人工智能产业生态布局。依托南宁、柳州、桂林、北海等市的主导和优势产业,推动产业向数字化和智能化转型,形成人工智能产业带。

(三)提升我区人工智能产业的创新动能。培育本土创新力量和引入创新企业要“两条腿走路”。一是营造利于创新的环境。广西要抓好“新基建”建设,继续推进数据中心建设。打造园区载体,出台广西区内数字经济园区内创新活动的税费优惠政策,引入广西高校科研资源,在人工智能战略性核心领域试点建设若干创新中心,开展技术研发和产业化示范。二是有重点地加大创新投入。广西要积极出台针对性政策,扶持食品、汽车、机械、有色金属、造纸与木材加工等广西传统优势行业开展人工智能领域创新活动,深入推进优势产业与人工智能融合发展。三是开展核心技术攻关。围绕广西紧缺的战略性新兴产业、特色优势产业,引进国内外一流大学、科研院所来桂设立重大研发机构,开展核心技术研究,带动高层次人才培养和重大科技攻关及成果产业化。

执笔人:张筌钧

附录

本报告人工智能企业界定方法

通过大数据分析平台前期模拟抓取、选取国内代表性企业比对和文本聚类等分析方法,识别人工智能企业名称、经营范围和人才招聘等特征,综合认为广西人工智能企业应同时满足三个限定条件:

企业名称应带有“数字”、“网络”、“信息”、“数据”、“智慧”、“智能”、“科技”、“技术”、“通信”、“软件”、“电子”、“设备”、“计算”、“数智”、“信创”和“互联网”等关键词;

企业经营范围应带有“AI”、“仿真系统”、“机器学习”、“计算机视觉”、“计算机听觉”、“类脑”、“情感计算”、“情感识别”、“人工智能”、“人脸识别”、“深度学习”、“神经网络”、“生物特征识别”、“图像识别”、“遗传算法”、“语言识别”、“语义识别”、“语义网”、“语音交互”、“语音识别”、“自然语言处理”和“自然语言理解”等关键词;

企业招聘岗位应带有“计算机”、“电脑”、“工程师”、“程序员”、“技术员”、“专家”、“架构”、“系统”、“程序”、“算法”、“软件”、“硬件”、“嵌入式”、“开发”、“研发”、“测试”、“测绘”、“技术”、“设计”、“模型”、“物联网”、“网络”、“信息”、“网页设计”、“网站”、“互联网”、“数据”、“数字”、“人工智能”、“机器学习”、“深度学习”、“自然语言”、“自动化”、“无人机”、“云平台”、“云计算”、“解决方案”、“UI”、“020”、“线上”、“三维”、“3D”、“运营”、“移动”和“智能”等关键词。

通过公司名称、经营范围、招聘岗位等限定条件在大数据分析平台上检索,最终确定截止2021年4月30日广西现有存续的人工智能企业数量为280家。

文件下载:

关联文件: