在我国经济发展进入新时代,由高速增长阶段转向高质量发展阶段的大背景下,突如其来的新冠肺炎疫情成为影响经济发展的最大变量,面临新变局,我区数字经济在宏观经济整体放缓情况下依然保持了逆势上扬态势,相较2019年,2020年广西数字经济指数排名上升1位[赛迪智库《2020 中国数字经济发展指数(DEDI)》]。

一、加快布局新基建,增强经济发展韧性

我区积极响应中央部署,加速布局新基建[以国家发改委确定新基建领域中的信息基础设施(包括通信网络基础设施、新技术基础设施、算力基础设施),融合基础设施(包括智能交通基础设施、智慧能源基础设施)为研究对象],连续出台政策措施,实现良好发展势头,相关指数在全国排名14,跻身第二梯队[ 中国电子信息产业发展研究院发布的《2020中国数字经济发展白皮书》]。

一是5G网络建设和示范应用有序推进。2020年,全区建成5G基站3.1万座,5G套餐用户突破1000万,实现14个设区市主城区连续覆盖、县市区重点覆盖[ 自治区大数据发展局2020年全区大数据发展和政务服务工作情况];2020年工业和信息化部主办的第三届“绽放杯”5G应用大赛中我区共有9个应用项目获得专项奖、5个应用项目获得总决赛奖项;融合应用覆盖多个国民经济重点行业,智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新业态新模式快速成长壮大。

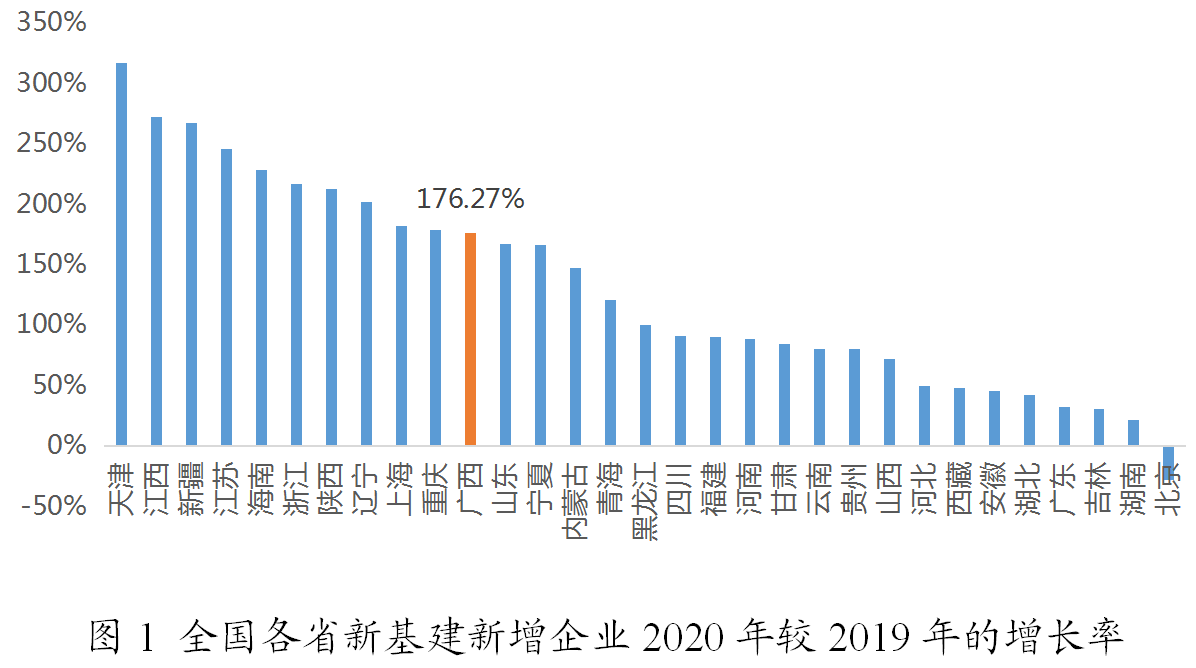

二是新基建企业增长势头较强。企业登记信息显示,截至2020年12月,广西新基建相关企业总量由2016年的2493家增长至目前的14373家,年均增长率达到54.96%。进入2020年以后,我区新基建企业展现出了较强的增长势头,数量较2019年已增长176.27%,增速位列全国第十一位(图1),较快速度的增长表明广西新基建领域已成为市场和资本看好的热土。

三是我区新基建企业受资本青睐。通过对我区新基建企业基本信息及其相互间投资关系数据进行关联分析发现,四川省企业对广西新基建企业的投资总额最高,2016年以来累计投资额达到了134.7亿,四川成为最大投资来源地。其次,广东、北京、海南、江苏、上海、河北、浙江等地区2016年以来投入资金均超过12亿;此外,湖南、辽宁、云南、福建、山东、天津等地区投入资金也相对较高,2016年以来累计投资额也达到亿元以上。

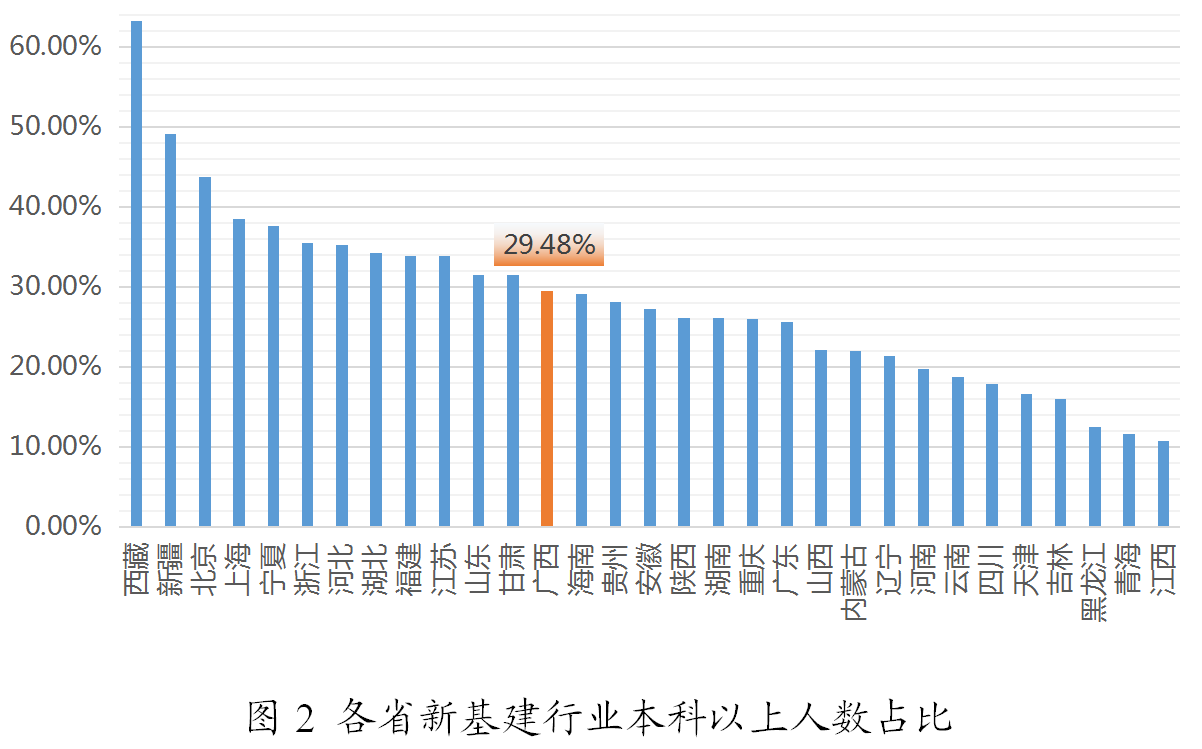

四是新基建领域薪酬增速达61.5%。广西新基建行业本科以上人数占比为29.48%,位于全国中上游水平(图2),该行业平均薪资水平在西部省份中增速最快。数据显示,广西平均薪资水平从2016年的4795.32元增长至2020年的7745.72元,增速达到了61.5%,在西部省份中排名第一。

二、大力推进数字产业化,培育新的经济增长点

我区数字产业化总体稳中有进,相关研究显示,我区2020年产业规模指数[ 基于通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和新技术服务业发展情况进行测算]全国排名17位,比2019年提升2位[ 赛迪智库《2020 中国数字经济发展指数(DEDI)》]。

一是软件和信息技术服务业增速保持全国领先。2020年1—11月,广西软件和信息技术服务业企业223家,软件业务收入432.4亿元,同比增长79.3%。其中,软件产品收入17.76亿元,同比增长22.6%,信息技术服务收入411.29亿元,同比增长87.0%,增速均排全国第二[ 工业和信息化部网站]。北海市2020年软件和信息服务业完成主营业务收入340.57亿元,同比增长93.78%,占广西总量的59.12%[ 北海市大数据发展局]。

二是互联网和相关服务业创新活跃。我区经营互联网业务企业的规模不断扩大,尤其是疫情防控期间,各种新经济、新业态、新模式涌现,电商经济呈现繁荣发展新局面。目前,全区电信业务持证企业达到1095家。其中,2020年增加477家[ 自治区通信管理局网站《广西电信业务持证企业突破千家》]。2020年1—11月,桂林市网络零售达65.9亿元,排全区第三。桂林市打造“互联网+实体店”本土新零售电商品牌,与近900家供货商达成合作,签约400多个社区自提点,拥有微信群营销用户8万多人,日活跃用户约3500人[ 桂林市大数据发展局]。广西柳州螺蛳粉入选淘宝公布的2020年度十大产业带。用户2020全年搜索“螺蛳粉”达到2.2亿次,成交单数是2019年的2倍以上[ 艾媒咨询]。南宁市跨境电商综试区2019年完成跨境电商零售进出口业务超3000万单,位居全国第三批22个跨境电商综试区前列,2020年前10个月超过去年全年总量。

三、加速产业数字化转型,实现供需良性互动

疫情给我区经济增长带来更大的下行压力,同时,受中美贸易摩擦影响,支撑数字经济高质量发展的市场需求萎缩,我区积极应变、主动求变,逐步加深数字经济对传统领域的渗透和带动,加速传统产业数字化转型。

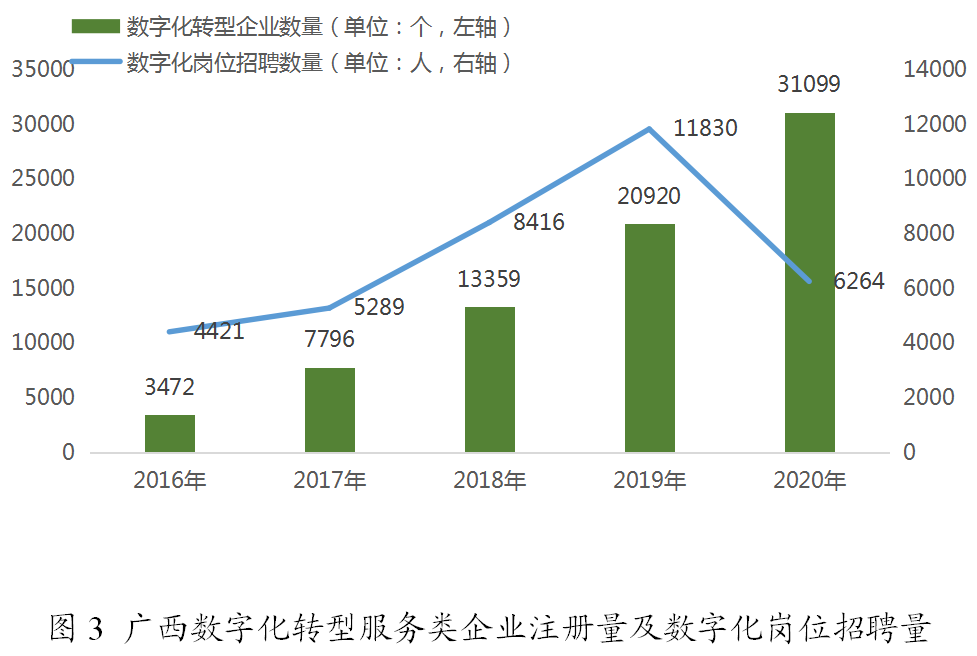

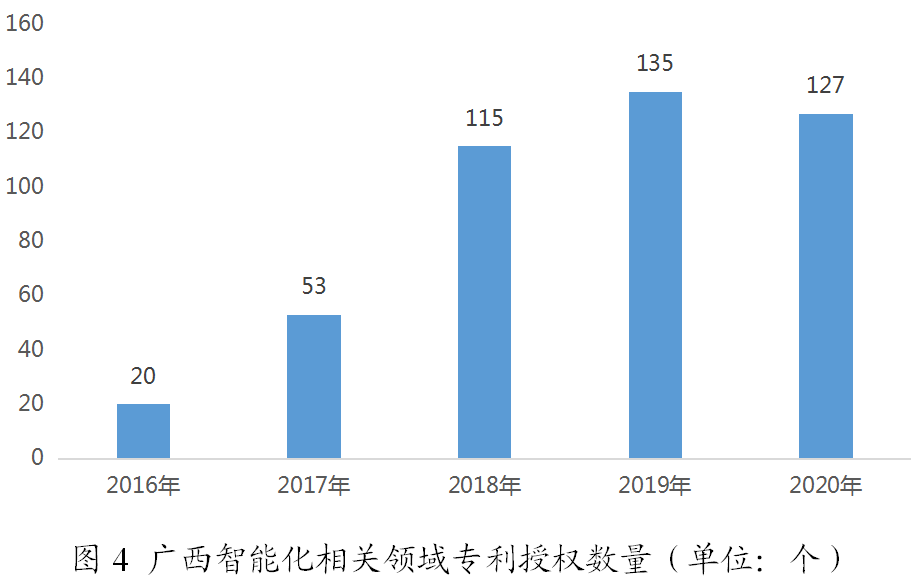

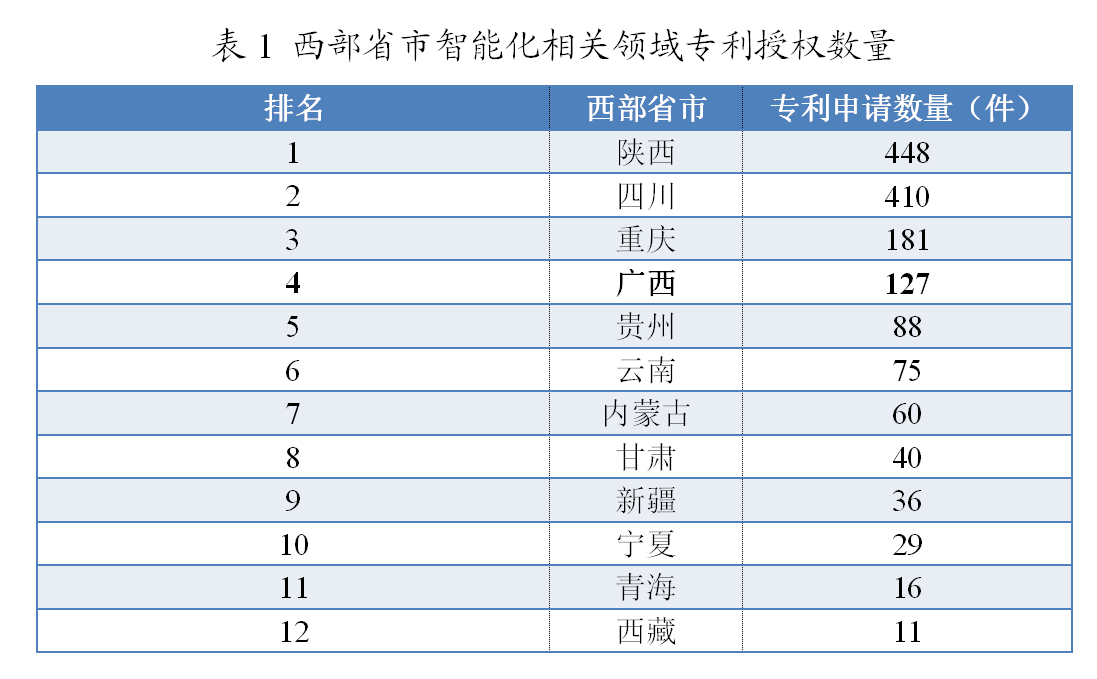

一是数字经济逐步加深对我区传统产业的渗透和带动。广西农业数字化水平已跃升为全国第五,跻身全国农业数字化建设第一梯队[ 中国电子信息产业发展研究院发布的《2020中国数字经济发展白皮书》]。互联网招聘数据显示,广西一、二产业企业互联网招聘岗位要求中,与智能制造、工业互联网、虚拟现实技术、连锁经营管理、供应链管理等相关的岗位需求量逐年上升,从2016年的4421人提升至2019年的11830人,数字化智能化技术与传统行业融合度逐步加深。同时,企业登记注册数据显示,与云计算、物联网、工业软件、互联网平台等相关的“三新”经济[根据国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》,本报告对“三新” 经济活动中重点领域进行分析,主要包括先进制造业、互联网与现代信息技术服务、现代技术服务与创新创业服务、新型生产性服务、新型生活性服务等领域的重要行业。]企业存续数量快速增加,从2016年的3472家快速提升至2020年底的31099家(图3)。通过对与智能生产线、自动化设备相关的专利授权情况进行分析发现,传统产业智能化研发创新快速发展。我区相关领域专利授权量逐年增长,从2016年的20件快速增长至2019年的135件;2020年已达127件(图4),在西部省市中排名第4(表1)。

二是线上服务快速发展,形成供需良性互动。如,线上教育逐步受青睐,传统教育加快转型升级。企业工商登记注册数据显示,广西在线教育企业数量自2016年起持续增长,2020年已有3318家,在西部省市中排名第3,较2016年底新增2399家,增长261%。医疗领域智能化升级稳步推进。截至2020年8月,全区共300多家医疗机构加入了远程医疗服务网络,其中自治区指定的97家远程医疗政策试点的县级以上医院全部接入远程医疗系统。

四、纵深推进产业集聚,打造经济增长新动力

我区数字经济初步实现一核一轴[ 一核:引领全区的总部核心,南宁。一轴:以南宁为核心,以柳州、桂林、北海为节点的广西数字经济“中轴”]集聚格局,带动资本、技术、人才要素的集聚和流动,为经济发展注入活力,助推高质量发展。

一是面向东盟的区域性数字经济高地在南宁加速成型。中国(广西)自由贸易试验区南宁片区打造面向东盟的数字经济协同发展集聚区。2020年前三季度,南宁片区数字经济产值增速超59.2%[ 中国新闻网《南宁加速构建面向东盟区域性数字经济集聚区》]。以中国电信东盟国际信息园、南宁五象远洋大数据产业园等项目引领,推进互联网数据中心20个,打造大型以及超大型数据中心核心集聚区,作为广西数据中心布局的核心地位日益巩固。初步形成五象新区、高新区、青秀区等数字产业集聚区。华为、阿里巴巴、浪潮、腾讯、联想等一批知名数字经济龙头企业入驻。广西首台鲲鹏服务器和台式机在南宁下线,浪潮南宁生产基地首批服务器和计算机产品揭幕。中国—东盟北斗/GNSS(南宁)中心揭牌,陆续建成中国—东盟新型智慧城市协创中心、广投数字经济示范基地等5个数字经济产业园区。其中,中国—东盟新型智慧城市协创中心入驻科大迅飞、中科通信等28家中国及东盟企业、科研院所和创新团队;广投数字经济示范基地已引入互联网巨头和数字产业领军企业46家。

二是“中轴”逐步形成特色化、差异化数字产业集聚。我区北斗产业集聚态势雏形已现,广西正成为国家北斗“走出去”的重要支点。在示范项目的牵引下,国内北斗领军企业落地发展,建成中国—东盟北斗/GNSS中心,南宁和桂林两个数据运营中心投入使用;基于北斗的高精度位置服务应用在“中国—东盟车船跨境监管与服务、智慧糖业、西江船舶智能通航管理与服务、城市精细化管理”四个领域得到有效验证;共推广各类北斗终端16万台(套),已超额完成10万台(套)目标;中国—东盟卫星应用产业合作论坛成为具有国际影响力的北斗专业国际论坛,与东盟国家科研、应用合作交流渐入佳境,影响力日益扩大。2020年,北海市中国电子北部湾信息港累计入驻企业438家,完成营收261.61亿元,上缴税收5.01亿元。柳州大数据产业园与华为、新华三、浪潮、中国华录、紫光云、科大讯飞等国内知名企业达成合作意向,与北京易华录公司签订相关合作协议,时代凌宇、紫光云广西总部基地、神州云垦科技等公司已落户园区,初步形成数据产业发展生态体系架构。广投数字经济产业基地入驻率达90%,已入驻企业员工近千人,其中数字研发人员超五成。钦州华为数字小镇新建成网红直播基地、企业服务中心、企业总部大楼以及全区首个5G云招商中心等,累计落户企业超过140家。桂林华为信息生态产业合作区已成功招商引资60亿元建设智能制造产业园,已建成SMT自动化生产线160条,形成年产1亿部智能手机生产能力。

五、持续深化与东盟开放合作,构建“双循环”节点枢纽

我区作为“一带一路”交会对接和陆海统筹重要节点,加强与东盟基础设施互联互通合作,推动与东盟产业链、供应链、价值链深度融合,进一步拓展双方投资和贸易领域,努力打造国内国际双循环重要节点枢纽。

一是面向东盟的数字基础设施建设驶入快车道。2020年,超额完成多项数字基础设施建设目标。截至12月,新增与边境、内陆中心省份的省际骨干直连链路数11条;建成面向东盟的北斗导航应用示范与产业化工程数13个;建设运营了老挝国内第一个云计算中心,缅甸云计算机房建设地址确定落在缅甸仰光,目前已完成机房建设方案比选,正加快建设步伐。

二是初步构建面向东盟的数字贸易平台。北部湾大数据交易中心已投入运营,为开展与东盟的数据融合应用提供了平台;建成中国—东盟技术转移中心,与泰国、老挝等9个东盟国家分别建立政府间双边技术转移工作机制,与7个东盟国家组建了技术转移联合工作组,建立包含2400多家企业的中国与东盟国家的跨国技术转移协作网络。

三是数字服务能力不断提升。数字行业应用实现突破,在东盟国家建立了6个特色国际合作科技示范平台;与2个东盟国家医疗机构开展远程诊疗试点,中国—东盟跨境医疗合作平台已上线运行;中国—东盟检验检测认证基地已建成,建立了3个国家产品质检中心和6个与国家市场监管总局合作共建的中国东盟中心,帮助156款产品取得香港绿色标志认证。

四是数字产品供给质量不断提高。中国—东盟网络视听产业基地(一期)正式运营,面向东盟的网络广播电视台已经向东盟广播;中国—东盟网络文化产品译制服务平台项目2019年在广西北部湾之声,柬埔寨、老挝、泰国、缅甸等国家广播电台,越南广宁省传媒中心共播发稿件350多篇,在柬埔寨、老挝、缅甸、越南等东盟国家影视剧译制播出336集,在境外播出节目总时长达2200多小时。

总的来看,大力发展数字经济是推动我区高质量发展的重要途径,也是增强经济发展韧性的客观要求。在后疫情时代,应发挥我区数字经济优势,加强基础设施建设,加快产业数字化步伐,推动数据资源有序、高效流动,充分释放数据红利,助力我区充分融入新发展格局。

(数字经济课题组供稿)

“新基建”企业口径说明

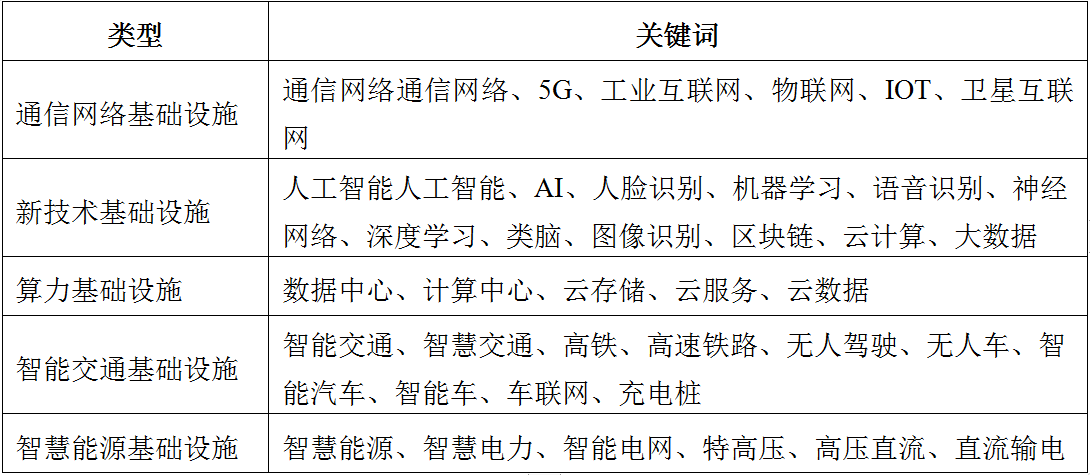

国家发展改革委明确“新基建”主要包括3大方面内容:一是信息基础设施。其中包括,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。除第三类创新基础设施属公益性重大项目外,其他两类均与市场主体密切相关。根据以上分类,本报告编列关键词用以匹配企业信息,从而提取出与新基建相关的企业(见下表)。

课题组通过机器学习、社会网络分析、文本聚类等大数据分析方法,依据关键词识别“新基建”企业登记信息、投资关系、数字化网络招聘、专利授权等特征,形成广西新基建企业数据标签。最后确定我区包括通信网络基础设施、新技术基础设施、算力基础设施、智能交通基础设施、智慧能源基础设施等领域在内的新基建企业共计14373家。

文件下载:

关联文件: